I due volti della ferita. Riflessioni su Uno psicologo nei lager di Viktor Frankl.

Uno psicologo nei lager di Viktor Emil Frankl (1905-1997), neurologo e psichiatra viennese di origini ebraiche, di matrice esistenzialista, inventore della logoterapia, è uno dei testi più noti della letteratura psicologica inerente il periodo bellico e della psicopatologia della folla (quest’ultimo, un riferimento da parte di Frankl alla paradigmatica Psicologia delle folle di Gustave Le Bon). Per questo mio contributo mi sono basato sull’edizione in italiano del 2007 delle Edizioni Ares di Milano. È utile sottolineare, a livello preliminare, che di questo scritto esistono di fatto due versioni. Quella che reca come titolo Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (Uno psicologo nei lager), scritta in appena nove giorni, venne pubblicata anonima nel 1946, immediatamente dopo l’esperienza atroce di Frankl nei campi di concentramento. E Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (Dire di sì alla vita, nonostante tutto. Uno psicologo nei lager), un rifacimento e un ripensamento della precedente, pubblicato molti anni dopo, nel 1978.

Uno psicologo nei lager rappresenta per noi una testimonianza privilegiata di uno psicologo che ha esperito in prima persona dall’interno il lager vivendo lui stesso le condizioni dell’internamento, perlomeno in una prima fase. In una seconda fase gli sarà chiesto di svolgere il ruolo di medico psicologo all’interno del campo e questo migliorò, anche se di poco, la sua situazione, pur sempre in perenne bilico tra la sopravvivenza e la morte.

I quattro campi di cui fece esperienza e dai quali riuscì a sopravvivere furono quelli di Theresienstadt (in Boemia), Auschwitz, Kaufering e Türkheim.

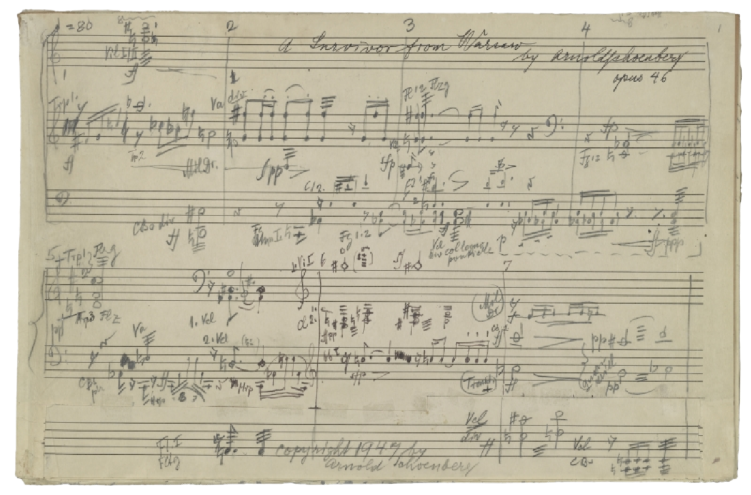

Se si volesse paragonare il testo di Frankl a un pianeta, e si volesse immaginare una galassia nella quale questo pianeta scorre, si potrebbero facilmente individuare anche altri pianeti orbitanti appartenenti a tale galassia: fra questi citerei Un sopravvissuto di Varsavia di Schönberg. Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz di Luigi Nono e L’istruttoria di Peter Weiss, lavoro per il teatro a cui la composizione di straordinaria potenza evocatrice di Nono si ispira. Alcuni enunciati di Sartre (di cui Frankl condivide l’humus esistenzialista, ma anche, a esempio, il fondamentale concetto di responsabilità), per esempio presenti in L’essere e il nulla (1943), ove si problematizza il rapporto tra libertà individuale e senso. La scala dei bisogni di Maslow (una teoria oggi molto celebre, che si dimostra però valida solo nelle fasi storiche di benessere, e confutata invece da Frankl). La nota frase di Adorno tratta da Critica della cultura e società (1949)

Scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro, e ciò avvelena anche la consapevolezza del perché è diventato impossibile scrivere oggi poesie.

che in una fase successiva Adorno affermò essere stata fraintesa; ma qui preme a me rilevarne il generale collegamento col lutto e con la ferita.

E soprattutto, alcuni testi di Freud incentrati sul lutto e la ferita.

L’anno successivo alla prima stesura di Uno psicologo nei lager, ossia nell’agosto del 1947, Arnold Schönberg componeva quella che sarebbe divenuta una delle più celebri composizioni del ’900, Un sopravvissuto di Varsavia. Lo scritto di Frankl potrebbe in fondo essere analizzato e compreso a partire dal testo del capolavoro schönberghiano (volendo tralasciare qui gli elementi meramente musicali, di impressionante quanto doloroso impatto). Il testo del Sopravvissuto riguarda una sorta di livello zero da cui partire: la descrizione della crudeltà dei carnefici nei confronti dei prigionieri; l’esasperato estremo impulso dei prigionieri a unirsi come in un sol corpo nell’ultima solenne preghiera prima d’entrare nei forni crematori; lo sguardo nostalgico dei prigionieri rivolto alle persone più care: i figli, la moglie, i genitori. In definitiva, una fotografia essenziale, capace di esprimere in modo sapientemente concentrato (dura meno di una decina di minuti) i tratti fondamentali dell’olocausto. Il testo di Frankl – pure lui un sopravvissuto, lo ribadisco una volta di più – racchiude certo in sé questi stessi tre elementi (la crudeltà degli aguzzini, la preghiera, e pure l’evadere col pensiero verso gli affetti cari) ma il discorso che viene da lui condotto, incentrato soprattutto sull’aspetto dell’opposizione al destino di morte, risulta molto più articolato.

Per comprendere la prospettiva di Frankl, e in generale lo spirito della logoterapia – terapia che egli inventò proprio a partire dall’esperienza dei lager – bisogna senza dubbio cominciare dalla fatidica domanda che Frankl poneva ai suoi pazienti: “Perché non si suicida?”. La frase, brutale ma intrisa di spirito maieutico, faceva immancabilmente sgorgare le motivazioni vere che tenevano aggrappate le persone a questo mondo. Ogni paziente aveva le sue, e per tutto il libro (e nei numerosi altri da lui scritti) Frankl insisterà sulla preziosità del fatto che ogni singola vita ha un suo senso, un suo scopo (non uno qualunque, non uno secondario, ma quello più importante e caratterizzante la persona). Frankl ad un certo punto della propria vita ebbe l’intuizione di capire che quello suo consisteva proprio nell’aiutare la gente a trovare questo senso, questo scopo.

Per essere rigorosi, la parola “logos” non viene mai nel corso dei secoli propriamente associata al significato di “senso”, ma piuttosto a “spiegazione”, “disegno”, “ragion d’essere”.

Frankl, riassumendo, puntava come prima cosa a mettere in contatto il paziente con la motivazione che lo portava (o lo avrebbe portato) a vivere la propria vita, nonostante tutto. Quando tale motivazione non era presente alla coscienza, Frankl si adoperava a risvegliarla nel paziente, o a suscitargli la curiosità di trovarla. In un contesto come quello del lager, tale funzione poteva risultare certo molto più difficile che in altri contesti.

Ed è proprio su questo preciso aspetto – che può essere considerato il cuore di Uno psicologo nei lager – che si può iniziare qui a stabilire un confronto con Freud e con alcuni suoi famosi saggi inerenti il lutto e la ferita, quali Lutto e malinconia, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, Caducità, tutti e tre del 1915.

Ma non si può entrare nel discorso del confronto tra Freud e Frankl senza una riflessione preliminare. Nelle Considerazioni, Freud evidenzia un punto cruciale, che denota oltretutto una volta di più la sua onestà intellettuale: il divario enorme tra la psicologia di chi la guerra la combatte, e di chi resta in casa. La differenza tra chi la guerra la vive di persona, e di chi invece la vive a distanza. Freud avverte il lettore sulla propria prospettiva: “della prima categoria ne so troppo poco in proposito”, facendo lui parte della seconda. In qualche modo si può dire che il testo di Frankl sopperisca a questa mancanza, si occupi di ciò di cui Freud in quel testo non si è occupato, parlando dell’esperienza diretta, in prima persona, dell’internamento.

Teniamo conto comunque che nel 1915 la prima guerra mondiale, pur col suo effetto dirompente e lacerante, era solo agli inizi, mentre nell’anno in cui Frankl ha scritto il suo libro si era appena conclusa la seconda, e il bagaglio esperienziale in fatto di guerra e di morte di quest’ultimo era comprensibilmente più ampio e più carico emotivamente.

Essenzialmente proprio per questo motivo, io credo, può essere molto stimolante un confronto con i succitati testi di Freud, inerente la specifica questione del lutto e della ferita.

Mi piace sottolineare come Frankl parli di visione “sentimentale” di chi non ha vissuto dall’interno i campi di concentramento: potremmo prenderla come una sorta di risposta a Freud.

Sappiamo come Frankl a sedici anni ebbe un dialogo epistolare col grande padre della psicoanalisi, che arrivò addirittura a pubblicare un suo scritto nel Giornale internazionale di psicoanalisi, e sappiamo pure di un’emblematica immagine, utilizzata in uno scritto, in cui lo psichiatra viennese ha inteso condensare il suo atteggiamento e la sua percezione di Freud:

Io sono un nano accanto a Freud, ma se un nano sale sulle spalle di un gigante vede molto più lontano di lui. (frase cit. in Uno psicologo nei lager, p. 17)

Anche sulla scorta di questa immagine è stato ed è tuttora quanto mai giusto, a mio avviso, problematizzare, senza darla per scontata, la questione di quanto effettivamente Frankl abbia voluto conservare dell’apporto di Freud, quanto al contrario possa aver di lui confutato, e cosa quel ‘nano’ (per restare nella metafora) sia riuscito a vedere più del ‘gigante’ Freud.

In qualche modo ritengo che la concezione presente in Uno psicologo nei lager non sia opposta a quella del lutto e della malinconia concepiti da Freud, ma ne costituisca una sorta di volto complementare. Si può pensare ad una sorta di duplice volto o di duplice anima della ferita, come indicato appunto nel titolo di questo mio contributo.

Tenendo conto appunto che da un lato abbiamo l’esperienza di chi ha vissuto la morte come dire da casa, per restare alla distinzione di Freud. Una prospettiva più sentimentale, più letteraria, figlia del romanticismo e della cultura europea ottocentesca.

Dall’altro abbiamo l’esperienza della guerra vissuta dal suo interno; vivendola e agendola, Frankl, al pari degli altri internati, è stato come schiacciato brutalmente contro quella stessa realtà esaminata e più che altro pensata a distanza da Freud.

Uno dei punti nevralgici su cui Freud s’impunta più volte senza venirne a capo è la questione del perché l’Io, una volta che l’oggetto è venuto a mancare, e una volta resosi conto che esistono pur sempre attorno a lui degli oggetti validamente sostitutivi pronti ad essere investiti di nuova energia libidica, non provi il desiderio di fuggire la sofferenza e di ricavare nuovo godimento dai nuovi oggetti. Il ragionamento di Freud pare accettare a fatica (anche se ci può suonare difficile da comprendere), i concetti di affezionamento e di insostituibilità dell’oggetto perduto, che sono comunque dei fenomeni pienamente appartenenti alla sfera del nostro sentire umano. Si può provare a rispondere dicendo che Freud dava per scontato che la tendenza naturale dell’uomo sia essenzialmente la ricerca del piacere (che può anche limitarsi a coincidere con lo scansamento del dispiacere). Per cui, perché stagnare nella sofferenza, nel ricordo, nella contemplazione? Perché indugiare nel pensiero doloroso? Mutuando il celebre verso di Leopardi: perché deve essere dolce il naufragare nel mare? In questo senso il padre della psicoanalisi parlava di “enigma del lutto”.

La malinconia, a differenza del lutto, può, secondo Freud, essere causata da fattori anche più subdoli e meno visibili, spesso del tutto ignoti (inconsci) al malinconico stesso. Tra le cause della malinconia Freud adduce l’abbandono da parte della donna amata, ma si potrebbe legittimamente annoverare anche l’amore non corrisposto.

E per superare il lutto, per fare in modo che la libido torni a fluire verso nuovi oggetti esterni al soggetto, occorre solitamente – lo sanno bene i più sensibili fra i lettori – un gran dispendio di energie e di tempo. E non è affatto detto che il lavoro del lutto venga sempre portato a compimento e risolto. Il ristagno nella sofferenza può durare un’intera vita.

Freud non aveva ancora contemplato l’idea che proprio questo ristagno, questo rifiuto a far fluire la libido verso un nuovo oggetto d’amore (esterno all’Io) potessero essere un effetto tipico della ferita. L’Io, ‘rotto’, non può funzionare (quanto meno subito) come prima, esattamente come un disco in vinile rotto riproduce a intermittenza una sola nota di un’intera sinfonia. Così l’Io vive nel ricordo, vive vòlto verso il passato, contemplando l’idée fixe di un oggetto perduto. Ma cinque anni dopo, in Al di là del principio di piacere, Freud introdurrà il concetto di coazione a ripetere, cosa che gli permetterà di trovare una chiave di lettura del problema.

Ipotizzerei pertanto un meccanismo contrario a quelli della rimozione e del diniego, ma parimenti presente nell’essere umano, che porta l’individuo a voler tenere desto il ricordo, anziché seppellirlo.

Tra l’altro, a questo meccanismo mi sembra proprio collegato quel fenomeno rilevato da Frankl nel suo libro, per cui una parte non minima dei sopravvissuti alle guerre, dopo tanto patire, dopo tante sevizie ricevute, iniziò a manifestare a propria volta, suscitando non poco stupore e sconcerto, dei comportamenti aggressivi e sadici. A mio modo di vedere, ciò era proprio dovuto a questo meccanismo naturale della mente che porta a voler tenere perennemente vivo il ricordo di un trauma. Come se la mente si opponesse alla rimarginazione della ferita. Esiste una spinta naturale alla rimozione e al diniego, esiste il ciclo del lavoro del lutto, ma esiste anche una spinta complementare che intende perpetuare le sensazioni del trauma (e che a mio giudizio è cosa ben distinta dal masochismo).

Ma è proprio da quanto rilevato fin qui che scaturisce l’originale prospettiva di Frankl. È proprio dagli incagliamenti, già notati e che noteremo, in cui è incorso Freud, che si genera un’azione terapeutica – ma anche in fondo una vera e propria Weltanschauung – perfettamente consona a una situazione estrema come quella del lager. Laddove in Freud i concetti di affezionamento e d’insostituibilità dell’oggetto perdutorappresentavano un elemento scomodo, il buco nel foglio che non permetteva di tracciare un cerchio perfetto, in Frankl diventano il punto di forza, su cui fare leva. Frankl, nel far ricercare il senso ai pazienti, e nello specifico agli internati, notava che nella maggior parte dei casi esso veniva a coincidere con gli affetti cari, come già detto. Sperimentò questo su lui stesso. Il pensiero rivolto alla propria moglie, di cui all’epoca ignorava totalmente le sorti, lo salvò più e più volte dalla morte. Da qui è possibile già intravedere la divaricazione di una strada, e il progressivo definirsi di quelli che nel titolo ho chiamato i due volti della ferita. Ma è necessario ancora procedere per gradi.

La trattazione di Frankl è molto composita e ricca; la brevità di Uno psicologo nei lager non fa immaginare quanti spunti esso possa regalare anche a distanza di parecchi decenni. Il suo nucleo, come già più volte evidenziato, consiste nel concetto della ricerca del senso. Persino del senso della sofferenza, seppure ciò possa sembrare inconcepibile.

Il libro è il frutto dell’osservazione da parte di Frankl – con uno sguardo freddamente analitico ma al contempo anche sensibile e sofferto – della fenomenologia della psiche di un internato medio, dall’ingresso nel lager, alla liberazione (le rare volte in cui essa si verificava).

Ossia la parabola dei suoi moti interiori, il suo divenire esistenziale ma anche, purtroppo, il suo divenire somatico (il deperimento all’inverosimile del corpo era uno dei fenomeni più tipici e strazianti della vita nel lager). In tale parabola, Frankl notò poche varianti di risposta da parte dei prigionieri, e registrò sostanzialmente due vicende tipiche di fondo (ossia due esiti tipici nella vita del prigioniero). Una volta compreso – soprattutto grazie al supporto dello stesso Frankl – che era possibile scegliere quale stile di comportamento adoperare nei confronti della realtà del lager, e che il destino non era stato segnato una volta per tutte per il puro fatto di essere un internato, il prigioniero decideva se reagire o se lasciarsi cadere e giacere nelle sue stesse feci e nella sua stessa urina (per usare un’immagine cruda quanto efficace impiegata dallo stesso Frankl). Anzi, il prigioniero, né più né meno di come lo siamo noi, era responsabile di questa scelta, e poteva decidere del proprio destino (sul concetto di responsabilità individuale molto aveva riflettuto anche Sartre, come già ho accennato). Frankl in questo senso si oppone in modo radicale alla prospettiva deterministico-causale di Freud, che riteneva l’infanzia di ogni individuo il periodo in cui si decide inesorabilmente il destino di ciascuno di noi.

* * *

Per mettere meglio in luce la differenza tra i due volti della ferita, da una parte considererò il caso del protagonista del saggio di Freud Caducità. Sebbene non venga mai svelata all’interno del breve scritto la sua identità (Freud si limita a presentarlo come “un giovane poeta già ben noto”), gli studiosi hanno creduto di rinvenire in lui la figura del poeta Reiner Maria Rilke, che nel 1915, anno di Caducità, aveva quarant’anni. A esso contrapporrò l’internato ‘medio’ studiato da Frankl: egli ci tiene a precisare come i soggetti da lui osservati e coi quali aveva condiviso l’angosciosa vita del campo, fossero persone del tutto comuni, anonime, esattamente come gli internati del Sopravvissuto di Varsavia di Schönberg. Non personaggi celebri o di spicco, cui erano destinati altri campi di concentramento.

Per quanto riguarda i contesti nei quali i due ‘personaggi’ (mi si permetta di utilizzare questo termine) si muovono sono completamente differenti. Una passeggiata solo in apparenza rilassata (in realtà c’erano già tutte le premesse, sotterranee, per lo scatenamento della prima guerra mondiale), alla quale aveva probabilmente preso parte, oltre a Freud e a Rilke, anche Lou Salomé (Freud parla in modo estremamente vago di un “taciturno amico”, nel quale gli studiosi pensano di aver ravvisato la celebre psicoanalista) in una località campestre, nel caso di Caducità. È doveroso far presente come in tale saggio, pur mettendo in rilievo la figura del poeta, Freud attribuisca chiaramente quello stato d’animo di spleen a entrambe le figure che l’accompagnano nella passeggiata; ma per comodità di scrittura e di lettura, farò riferimento al solo Rilke.

E il contesto del campo di concentramento nel caso di Uno psicologo nei lager.

Rilke, si può dire rappresenti il volto romantico e al contempo decadente della ferita. Lo stato d’animo che ne emerge è quello di un individuo incapace di gioire per la vista della natura, per la bellezza di un fiore. Freud trova ciò degno di nota, e senza reticenze nel suo scritto ammette il proprio stupore. Scrive:

Lo turbava il pensiero che tutta quella bellezza fosse destinata a svanire, che d’inverno sarebbe scomparsa, proprio come ogni bellezza umana e tutte le belle e nobili cose che gli uomini hanno creato o potrebbero creare. (p. 108)

Lascia interdetto Freud il fatto che la transitorietà della vita del fiore porti costui a soffocare in sé la benché minima forma di piacere nel contemplarlo. L’obiezione di Freud è:

Ho […] contestato al poeta pessimista che la caducità del bello ne comporti uno svilimento. Al contrario, ne aumenta il valore! (p. 109)

Anche in questo caso, come in quello dell’enigma del lutto, Freud si incaglia in uno stato d’impasse. Freud non riesce a sintonizzarsi con Rilke, non riesce, per così dire, a cogliere le ragioni di quella ‘stanchezza d’animo’. Come osserva giustamente lo psicoanalista Elvio Fachinelli, per il poeta le cose della vita, nella vita, non erano nel modo più assoluto sostituibili. La perdita era già insita nelle cose stesse. È come se Rilke avesse avvertito l’immanenza del lutto nella vita, nelle cose che lo circondavano. E a ciò si ribellasse. Non nella forma del diniego, ma attraverso la disillusione e la preclusione di un piacere, di una gioia.

Infatti dopo qualche riga Freud riconoscerà questa verità:

[…] doveva essere stata la ribellione dell’animo contro il lutto a sminuire […] il godimento del bello. (p. 110)

Se quello di Rilke in Caducità era il volto romantico e decadente della ferita, quello del prigioniero di Frankl potremmo chiamarlo ‘il risvolto eroico della ferita’.

Anche nel caso del prigioniero di Frankl, tutto concorre, a maggior ragione in un contesto come quello, ad avere una visione dello stesso tipo, ossia un’angosciante percezione dell’immanenza del lutto nelle cose che lo circondano e in sé stesso. Dinanzi a una visione così sconsolata, apparentemente non c’è parola alcuna che possa risollevare.

Nel caso della vita del lager la questione centrale è sopravvivere a ogni attimo in un contesto di morte. Lì la pulsione centrale diviene automaticamente la pulsione a sopravvivere; tutte le poche altre sono un suo derivato: il mangiare, il gestire al meglio il pochissimo cibo a disposizione, l’impiego di trucchi, stratagemmi, fingimenti, etc. Pensando solo a sé stessi, oppure pensando (anche) al bene di alcuni che si reputano meritevoli di un aiuto, e in altri casi ancora pensando al bene di tutti.

Proprio per il fatto che la conservazione della vita è lo scopo dell’internato, tutto il resto viene svalorizzato. E alle pulsioni sessuali vengono preferite istintivamente emozioni più fini, più elevate.

Il prigioniero medio di Frankl, come già scrivevo prima, pur attraversando diverse fasi, a un certo punto si sdoppia essenzialmente in due modi di essere. Nel caso la disperazione lo colga impietosamente, si lascia cadere nelle proprie feci e nelle proprie urine. Altrimenti matura un atteggiamento diverso, vince interiormente. Frankl si sforza proprio a far raggiungere questa conquista, a far trovare un senso a tutto ciò che stava loro capitando. Era però necessario farglielo trovare al più presto.

Il prigioniero di Frankl infatti non ha il tempo che ha Rilke di elaborare il lutto. In questo senso il fattore tempo gioca un ruolo a mio giudizio fondamentale nel distinguere i due volti della ferita. Il prigioniero di Frankl si trova schiacciato contro la realtà, e, non potendo mutarla, deve necessariamente trovare il modo di modificare sé stesso e la propria percezione della realtà.

È talmente cogente la necessità di sopravvivere, che la natura offre la possibilità all’internato di trasformare qualcosa dentro di sé, di attenuare, di anestetizzare le sensazioni spiacevoli. Frankl infatti nota una sorta di atrofia delle emozioni che consente al prigioniero di tollerare l’intollerabile.

Ma questo è solo uno dei tanti aspetti colti da Frankl del divenire psichico dell’internato. Lascio al lettore l’opportunità di scoprire da sé nella sua interezza la fenomenologia degli accadimenti tipici rilevati in Uno psicologo nei lager.

Nel proseguire piuttosto il tracciato di un discorso sulla ferita, mi interessa qui far notare come il prigioniero di Frankl giunga o prima o poi a una sorta di apatia e di abulia: muore internamente. E questo non solo perché la mente comprende naturalmente come apatia e abulia possano servire da corazza nei confronti di quell’inferno. Ma anche perché sono i carcerieri stessi, con le loro crudeli sevizie, a indurlo a soffocare le proprie emozioni, portandolo, da parte loro, a un vero e proprio annichilimento. Chiunque infatti per qualche motivo si metteva per sua sfortuna in luce, eccitava inesorabilmente l’istinto sadico dei nazisti: un fenomeno di cui o prima o poi tutti i membri di un campo si rendevano ben conto. Il prigioniero pertanto non deve farsi notare in alcun modo, non deve spiccare in nessun modo nella folla. Entrambi i fattori suddetti lo portano in tempi brevi a spersonalizzarsi, a perdere la propria individualità, e quindi anche a ridimensionare se non proprio ad annullare in lui la capacità di desiderio, salvo quello del sopravvivere. Si arriva pertanto a quell’ atrofizzarsi delle emozioni di cui scrivevo prima, a quell’indifferenza, a quell’insensibilità, che se possono sembrare in una prospettiva naïve una mancanza, un deficit acquisito – se vogliamo, persino un indebolimento della persona – rappresentavano in realtà un elemento difensivo indispensabile per andare avanti.

Malgrado ciò, resta pur sempre nel prigioniero la capacità di evadere col pensiero. Un’evasione altrettanto benefica, come è quella dell’apatia. Il prigioniero si rifugia in pensieri quali quelli della politica, della religione (come avviene nel Sopravvissuto di Schönberg), e soprattutto mi preme qui sottolineare, degli affetti. L’amata, principalmente, diventa un’Imago verso la quale volgersi di continuo per sopportare l’angoscia e soffocare i tormenti dell’animo. E qui recupero il discorso fatto in precedenza rispetto all’affezionamento e all’insostituibilità dell’oggetto perduto che negli scritti di Freud del 1915 non riuscivano a trovare una precisa spiegazione.

Mentre nel caso di Rilke in Caducità nulla sappiamo dei suoi moti interiori durante (e prima di) quella passeggiata, se non il fatto che il pensiero della transitorietà dell’oggetto e della fugacità della bellezza gli impediscono la benché minima forma di godimento; nel caso del prigioniero di Frankl – ossia nel caso del ‘risvolto eroico della ferita’ – viene invece messa in evidenza l’esigenza da parte del soggetto di trovare rifugio nella contemplazione, nell’oggetto d’amore, verso il quale si prova una sconfinata nostalgia, percepito in modo quanto mai vivido. Scrive in modo molto significativo Frankl, parlando della propria esperienza personale, pensando alla moglie, prigioniera in un altro campo:

[…] se la persona amata sia viva o no, io lo ignoro, né lo verrò a sapere […] ma in questo momento ciò non ha alcuna importanza. Che la persona amata sia viva o no, non ho quasi bisogno di saperlo […]. Se avessi saputo che mia moglie era morta, credo che questa consapevolezza non m’avrebbe affatto turbato: avrei continuato nell’amorosa contemplazione, i miei dialoghi spirituali sarebbero stati ugualmente intensi, m’avrebbero dato la stessa pienezza. (p. 76)

Sicuramente il momento più penetrante di Uno psicologo nei lager – ove si colloca per quanto mi riguarda quello che Roland Barthes chiamava il punctum – è proprio quello in cui Frankl parla dei momenti nei quali si lasciava pervadere dal pensiero della propria moglie. Egli scrive per esempio:

Nella situazione esterna più misera che si possa immaginare […] quando la sola cosa che si possa fare è sopportare il dolore con dirittura […] ebbene, anche allora, l’uomo può realizzarsi in una contemplazione amorosa, nella contemplazione dell’immagine spirituale della persona amata, che porta in sé. (pp. 74-75)

Egli, pensando al sorriso della donna amata, di cui all’epoca ignorava completamente le sorti (scoprirà della sua uccisione soltanto dopo molto), e immaginando di parlare con lei, raggiunge la vetta più alta dell’amore, quello della trasfigurazione dell’amata in Idea, in Imago, appunto, e di una contemplazione in forma più elevata e sublime, che nulla ha più a che fare col mondo dei sensi e della corporeità.

Frankl del resto constata come i prigionieri più sensibili e ‘spirituali’ tendessero naturalmente a rifugiarsi verso un regno di libertà e di ricchezza interiore, ed è proprio questo che aiutò molti di loro a sopravvivere, al contrario per paradosso di persone più fisiche e materiali (che certo sulla carta potevano sembrare i più corazzati ad affrontare le difficoltà del lager). Il divario tra alcune persone che spiccavano interiormente, e i molti ‘animali da gregge’ che non riuscivano a fare quel salto qualitativo e a raggiungere quella conquista provvidenziale, emerse moltissimo, a detta di Frankl, nella realtà del lager.

Si noti come nel caso di Rilke in Caducità il soggetto si ribelli alla transitorietà dell’esistere e guardi quasi con rabbia la bellezza dell’oggetto, ossia del fiore; e come Frankl al contrario si diriga verso l’Imago, verso quello stesso oggetto (possiamo intendere il fiore come un sostituto di una potenziale amata), quasi bisognoso di contemplare quella bellezza, affamato di quella bellezza. E questo lo può fare in quanto ha collocato il proprio oggetto d’amore al di fuori del tempo.

Freud tocca i temi della bellezza dell’arte e della natura – due elementi che possiamo certo porre indistintamente allo stesso livello d’importanza – in Caducità, ma anche nelle Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte. Ma ne parla perlopiù come di uno scenario idilliaco del tutto consueto, impietosamente squarciato dalla guerra o dal lutto.

Frankl al contrario vede arte e natura come uno scorcio privilegiato su cui far rilassare l’occhio (del corpo, e della mente). La natura è alleata, non nemica o traditrice come nel caso del fiore per Rilke.

E come i prigionieri di Frankl imparano per necessità a recitare una parte e a mettersi addosso una maschera menzognera estranea alla loro natura dinnanzi alle guardie per istinto di conservazione (sappiamo tutti come la bugia sia divenuta elemento essenziale difensivo dell’uomo nella società attuale, e lo scotto che si è pagato è stato quello della spersonalizzazione e dell’alienazione da sé stessi), così Frankl nel suo scritto narra pure di lager-cabaret organizzati spesso la sera per concedersi un minimo di svago e di evasione.

E proprio in quanto Freud parla nelle sue Considerazioni da individuo che ‘resta in casa’ e non da uomo ‘in trincea’ (come già ribadito più volte), inevitabilmente anche la sua concezione del teatro non può che differire da quella di Frankl. Anche sotto questo aspetto si può notare la differenza sostanziale fra i due volti della ferita. In un passaggio delle Considerazioni, Freud, in una breve digressione, fa in effetti un riferimento al teatro, osservandolo, si può dire, nella stessa prospettiva che aveva utilizzato alcuni anni prima in un altro celebre suo saggio, Personaggi psicopatici sulla scena (1905). Secondo questa prospettiva, il teatro servirebbe all’uomo per provare delle emozioni che altrimenti nella vita abituale non gli è dato vivere. L’esperienza della morte porta alla paura, la paura riduce all’uomo lo spazio per vivere, e quindi costui ha bisogno di inventarsi il teatro per riallargare per sé stesso quello spazio nel mondo, e per vivere un’ampia gamma di emozioni. Il teatro secondo Freud consente all’uomo di vivere quella pluralità di vite che gli è precluso vivere, e persino l’esperienza della morte.

Il teatro, nella forma del cabaret del lager, è invece per Frankl (più rudimentalmente rispetto a Freud) un concreto mezzo di evasione, è uno strumento per dimenticare. E al contempo, egli sintetizza e assottiglia in maniera brutale la portata del complesso concetto di identificazione-proiezione-introiezione che il teatro, in prospettiva psicologica e psicoanalitica, consente (concetto questo cruciale in Personaggi psicopatici sulla scena di Freud), impiegando in Uno psicologo nei lager una semplicissima immagine, quella della folla di internati che assiste ai cabaret del lager

[…] per ridere un poco, o per piangere; in ogni caso, per dimenticare un poco. (p. 80)

In questo mio contributo ho cercato pertanto di mettere in rilievo le due anime della ferita. Quella raccontata da Freud negli scritti del 1915 (a quelli mi sono limitato) produce uno svuotamento dell’Io, crea un ‘danno’ (riparabile o no) nell’individuo e una sfiducia di fondo, dove l’oggetto d’amore diventa alla fin fine ‘traditore’ e la sua perdita è capace di suscitare nel soggetto rabbia, sfiducia, scontro col mondo, e nei casi più gravi la morte definitiva del desiderio. L’anima raccontata invece da Frankl è quella che vede l’oggetto d’amore come alleato del soggetto. A prescindere dal fatto che l’oggetto sia irrimediabilmente perduto o ancora recuperabile (anche se non nell’immediato; anche se permane uno stato di totale ed estenuante incertezza, come è il caso del ricongiungimento possibile ma non certo di Frankl con sua moglie), il ricordo, la visione, la contemplazione dell’oggetto trasfigurato (slegato dalla sua realtà materiale e corporea e assurto a Idea, a Imago), possono aiutare l’individuo a fare scacco al lavoro del lutto e a riemergere dagli abissi dello sconforto e della disperazione.

Nel primo caso, a risultare insopportabile è senza dubbio il confronto tra il passato e l’esame di realtà del presente, mentre nel secondo caso l’esame di realtà del presente porta a catalizzarsi in una terapeutica trasfigurazione del passato (che da ricordo diventa presenza).

A metà strada fra queste due prospettive, si collocano senz’altro gli importanti temi dell’affezionamento all’oggetto e dell’insostituibilità dell’oggetto d’amore.

Concentrando l’attenzione sul doppio volto della ferita, e sulla loro complementarietà, ho voluto appositamente evitare di stabilire dei confronti di tipo qualitativo fra l’approccio di Frankl e quello di Freud. Non parlerei, per quanto mi riguarda, di una prospettiva migliore e più matura in Frankl rispetto a quella di Freud, non parlerei di un superamento da parte di Frankl, o di uno sguardo più lungo, o più profondo (vedi l’immagine adoperata da Frankl del nano e del gigante già menzionata). Ritengo che le considerazioni di Freud del 1915 siano tuttora in grado di parlarci della nostra natura e di cogliere degli aspetti cruciali della nostra realtà psichica. Sicuramente la prospettiva romantica e decadente può ancora appartenere a molti di noi.

Anche di questi scritti freudiani, interessanti e preziosi – soprattutto, direi, per la loro fibra vulnerabile, dove emerge anche un Freud insicuro e fallibile – ho dovuto tralasciare molte tematiche, e invito senz’altro ad una loro lettura o ad un loro ripensamento per coglierne la vasta portata.

Dello scritto di Frankl mi ha interessato mettere in evidenza l’aspetto della ferita, ma invito pure ad un’accurata considerazione delle sue acute osservazioni sulla ‘parabola’ psichica tipica dell’internato dall’ingresso nel lager, alla permanenza, fino alla liberazione. Proprio riguardo la fase della liberazione, Frankl liquida in poche battute il brusco, piacevole o in molti casi traumatico ritorno alla realtà fuori del lager. Proprio riguardo questa delicata fase dell’uscita dal lager Frankl avrebbe potuto sviluppare un suo personale confronto con la concezione del lutto in Freud.

Il suo scritto, scaturito da una situazione estrema come quello del lager, dove certo la paura minacciava di annichilire chiunque, è una pregevole quanto toccante testimonianza di come sia possibile affrontare difficoltà impensabili, a partire dalla consapevolezza che ognuno di noi è in grado di decidere individualmente il modo di porsi di fronte a difficoltà anche estreme, e che l’accettazione passiva è solo una delle risposte possibili. Nessun atteggiamento dovrebbe essere scartato a priori, quando a muoverci è il perseguimento di uno scopo, di una motivazione. Le lacrime sono pienamente accettate da Frankl, in quanto sono la dimostrazione che è stato fatto un onesto esame di realtà, e l’esame di realtà è sempre necessario; tanto quanto è accettato l’umorismo, che consente un distacco del sé dalla drammatica realtà.

Siamo per di più responsabili di trovare il nostro personale modo di affrontare i problemi. L’originale concezione di questo grande psichiatra della necessità della ricerca di un senso, ha trovato nella frase di Nietzsche “Chi ha un perché per vivere, sopporta quasi ogni come”, formulata in epoca ben precedente, un’ideale enunciazione.

Luca Mantovanelli